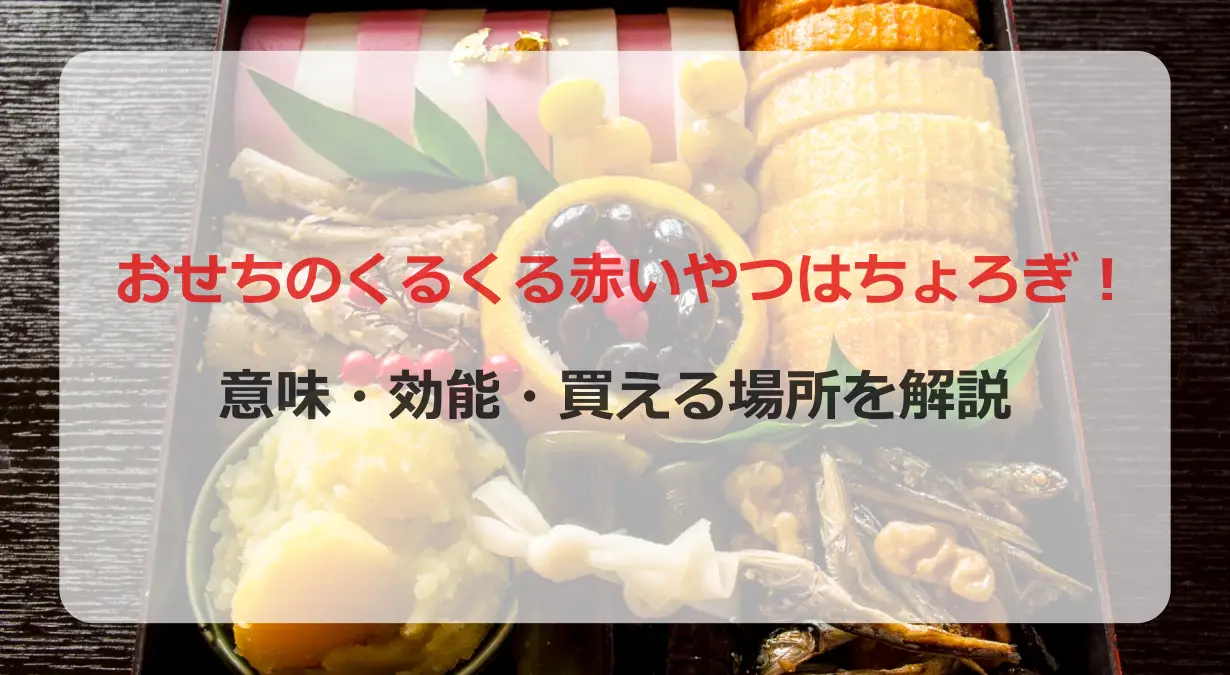

お正月のおせち料理に入っているくるくるした赤いやつ。

見たことはあるけれど名前がわからない、どんな意味があるのか気になる…そんな方も多いのではないでしょうか。

実はこの食材の名前は「ちょろぎ」。

長寿や幸せを願う、大切な縁起物なのです。

この記事でわかること

- おせちのくるくる赤いやつの正体は「ちょろぎ」

- 「長老木」という字が示す長寿祈願の意味

- 赤い色は梅酢で染められ、魔除けや若さを象徴している

- 効能は認知症予防・腸内環境改善・抗酸化作用など

- スーパーや通販で購入でき、代用には赤かぶや紅しょうが

この記事では、ちょろぎの由来や縁起、効能、さらに入手方法や食べ方の工夫まで詳しく解説いたします。

知れば知るほど奥深い「おせちのくるくる赤いやつ」。

その魅力を一緒に見ていきましょう。

おせちのくるくる赤いやつの正体はちょろぎ

おせちのくるくるした赤いちょろぎの名前の由来や、おせちに入っている意味などを紹介します。

①ちょろぎの正式名称と由来

おせちのくるくる赤いやつは、正式には「ちょろぎ」と呼ばれています。

漢字では「長老木」や「千代呂木」と表記されることもあり、長寿や末永い繁栄を願う意味を持っています。

この食材はシソ科の植物の根で、江戸時代に中国から伝わったとされています。

以降、日本各地で栽培されるようになり、特に東北地方や関西地方で親しまれてきました。

また「チョウロギ」や「玉還菜」と呼ばれることもあり、地域や文献によって異なる名称を持っています。

一見すると小さな飾りに見えますが、実は古くから縁起物として重宝されてきた歴史ある食材なのです。

②見た目と色の秘密

ちょろぎの特徴は、らせん状にねじれた独特の形です。

収穫直後は白色をしていますが、おせちに入るときには鮮やかな赤色になっています。

この赤色は梅酢で染められたものです。

赤は祝いの色とされ、魔除けや健康長寿を願う意味も込められています。正月の食卓を華やかに彩る役割も果たしているのです。

形の面白さとともに、色合いの美しさによっておせち全体の見映えが引き立ちます。

単なる装飾ではなく、意味のある色合いであることを知ると、より一層おせちの奥深さを感じられるでしょう。

③どんな味や食感なのか

ちょろぎは、シャキシャキとした食感が特徴で、らっきょうに似ているとよく言われます。

梅酢で漬けられているため、ほのかな酸味があり、黒豆の甘みとも相性が良い組み合わせです。

見た目の独特さから敬遠されがちですが、実際に食べてみると意外に口当たりがよく、さっぱりとした味わいです。

クセが少なく食べやすいので、黒豆と一緒に口にすると「なるほど、こういう組み合わせなのか」と感じられると思います。

縁起を担ぐだけでなく、味のバランスを考えても、ちょろぎはおせちに欠かせない存在なのです。

ちょろぎに込められた縁起と意味5つ

ちょろぎに込められた縁起と意味を5つご紹介します。

おせち料理に取り入れられる食材には、それぞれ願いが込められています。

ちょろぎも例外ではなく、とても縁起の良い意味を持っています。

①「長老木」に込められた長寿祈願

ちょろぎという名前を漢字で書くと長老木と表されることがあります。

この字の通り、長寿や健康を願う意味が込められているのです。

特にお正月は一年の始まりにあたり、家族や親族が集まって健康や繁栄を祈る大切な行事ですから、このような意味を持つ食材が選ばれるのも納得できます。

昔から日本では、食べ物に願いを込めて新しい年を迎える風習が大切にされてきました。

その中で「長老木」という文字を当てられたちょろぎは、まさに縁起物としてふさわしい存在なのです。

「これを食べて一年も元気で過ごしましょう」という思いが込められていると考えると、ひとつ口にするだけでもありがたみを感じますね。

②末永い幸せを願う形の意味

ちょろぎの渦を巻いたような独特の形には、「長く続く」「途切れない」という意味が込められています。

らせん状の姿は、終わりなく続く階段のようにも見え、末永い幸せや繁栄を象徴しているのです。

おせちは単に味を楽しむだけでなく、家族の健康や幸せを祈るための料理です。

その中にちょろぎが選ばれているのは、形そのものが縁起を担いでいるからと言えるでしょう。

見た目の面白さが実は願いを込めた表現になっていると知ると、より深い意味が感じられます。

ちょろぎを食べるときは、形に込められた願いを思い浮かべながら味わうのも良いかもしれません。

③赤い色が示す若さと魔除け

ちょろぎの赤い色は梅酢で染められたものですが、そこにはしっかりと意味があります。

赤色は古くから魔除けの色とされ、邪気を払う力があると考えられてきました。

また、生命力や若さを象徴する色でもあります。

お正月に赤い食材が用いられるのは、家族が無事に一年を過ごせるようにという祈りの表れでもあるのです。

そのため、ちょろぎの赤い色には「若さを保ち、災いを遠ざける」という願いが込められているのです。

華やかさだけでなく意味のある色彩だとわかると、おせち料理全体がより特別に感じられますね。

④黒豆との組み合わせに隠された願い

ちょろぎは黒豆と組み合わせて盛り付けられることが多いですが、それには理由があります。

黒豆には「まめに働く」という意味が込められていますが、そこにちょろぎが添えられることで「長く健康に働き続けられる」という願いが加わります。

つまり、この二つは単体で意味を持つだけでなく、並べられることでさらに縁起の良い意味を強めているのです。

黒豆の黒とちょろぎの赤という色の対比も美しく、食卓を華やかに見せながら、意味の上でも非常に相性が良い組み合わせとなっています。

こうした背景を知ると、黒豆とちょろぎを一緒に味わうことのありがたみが一層深まります。

⑤正月料理に選ばれた背景

おせち料理は縁起を担ぐ料理として古くから受け継がれてきました。

その中でちょろぎが選ばれたのは、形や色、名前すべてに縁起の良い意味が重なっているからです。

日本では「言葉遊び」や「見立て」を大切にしてきた文化があります。

ちょろぎの「長老木」という文字やくるくると続いていく形は、そうした文化にぴったりと合った食材だったのでしょう。

また、冬に旬を迎える食材であることも、お正月に取り入れられた理由の一つです。

新しい年を迎える時期に収穫できる新鮮な食材として、昔の人々に重宝されました。

このようにして、ちょろぎは単なる食材を超えて「縁起を担ぐ正月料理」として定着していったのです。

今では全国どこでも見られるというわけではありませんが、おせちに添えられると特別感を与えてくれる存在だと言えるでしょう。

ちょろぎの効能と栄養価4つ

ちょろぎの効能と栄養価を4つご紹介します。

縁起だけでなく、ちょろぎには体に嬉しい効能もたくさんあります。

ここでは代表的な4つをご説明いたしますね。

①認知症予防に期待される成分

ちょろぎには脳の細胞を活発にする成分が含まれており、認知症予防に役立つ可能性があるともいわれています。

「長寿を願う縁起物」としての意味だけでなく、健康維持の観点からも注目されているのは興味深い点です。

昔からお正月に食べられてきた理由には、こうした背景も関係しているのかもしれません。

②腸内環境を整える効果

ちょろぎには天然のオリゴ糖が豊富に含まれています。

オリゴ糖は腸内の善玉菌を増やす働きがあり、便通の改善や腸内環境のバランスを整えるのに役立ちます。

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど健康に直結する臓器ですので、腸内環境が整うことは免疫力の向上や体調全般の安定にもつながります。

年始の食べ過ぎや飲み過ぎで腸が疲れてしまう時期に、おせちの中でちょろぎをいただくのは理にかなっているともいえます。

③抗酸化作用で健康維持

ちょろぎには抗酸化作用を持つ成分も含まれています。

抗酸化作用とは、体内で発生する活性酸素を抑える働きのことです。これにより細胞の老化を遅らせたり、生活習慣病の予防に役立つとされています。

具体的には胃潰瘍や動脈硬化といった疾患のリスクを減らす効果が期待できるといわれています。

④中国では漢方として利用されてきた歴史

ちょろぎは中国では古くから「長寿の薬」として認識され、漢方にも用いられてきました。

疲労回復や免疫力向上に役立つとされ、民間療法でも取り入れられてきた歴史があります。

こうした背景を知ると、日本のおせちにちょろぎが取り入れられたのも納得できますね。

単なる飾りではなく、世界的にも「長寿」に結びつけられてきた食材なのです。

現在でも東アジアの一部地域では健康食品として食べられており、生活に根付いています。

縁起・効能・歴史の三拍子が揃った食材だからこそ、今でも正月料理に欠かせない存在として受け継がれているのです。

ちょろぎはどこで買える?入手方法4選

ちょろぎはどこで買えるのか、入手方法を4つご紹介します。

お正月にしか見かけないイメージのあるちょろぎですが、探せば購入できる場所はいくつかあります。

①スーパーや百貨店のおせち売場

最も身近なのは、スーパーや百貨店のおせち売場です。

特に年末が近づくと、黒豆と一緒に小瓶詰めされたものや、おせち用のパックに入った状態で販売されていることがあります。

ただし、地域によっては取り扱いが少ない場合もあります。

東北や関東の一部地域では比較的手に入りやすいですが、関西以西では珍しい食材と感じる方も多いようです。

確実に購入したい場合は、年末の早い時期に売場を確認しておくと安心です。

また、百貨店のおせち惣菜コーナーでも取り扱われている場合がありますので、チェックしてみる価値があります。

②ネット通販で買える商品

近年ではネット通販でもちょろぎを取り扱っているお店が増えています。

瓶詰めや真空パックで販売されており、おせち用としてだけでなく日常的に漬物として楽しむことも可能です。

大手の通販サイトや食品専門店のオンラインショップで探すと見つかることが多いです。

年末は需要が高まり品切れになる場合もありますので、早めの注文がおすすめです。

③農家直売や地域特産品

ちょろぎは栽培農家が限られているため、地域の直売所や特産品として販売されていることもあります。

特に東北地方や九州の一部地域では、冬の時期に新鮮なちょろぎが直売されることもあります。

白い状態で販売されている場合もあり、家庭で梅酢に漬けて赤く仕上げることも可能です。

収穫時期が12月にあたるため、ちょうどおせちのシーズンに旬を迎えるのも特徴です。

地域ならではの味わいを楽しみたい方にはおすすめの入手方法です。

④代用品として使える食材

どうしても手に入らない場合は、代用品で彩りを加える方法もあります。

例えば、赤かぶや紅しょうがなど、鮮やかな赤色を持つ漬物を添えることで、見た目やお祝いの雰囲気を近づけることができます。

もちろん意味合いはちょろぎとは異なりますが、おせちの彩りを整えるという点では十分に役立ちます。

「本物のちょろぎがどうしても見つからない」というときに、代替アイデアとして取り入れてみるのも良いかもしれません。

ちょろぎをもっと楽しむ食べ方3つ

ちょろぎはおせちだけでなく、日常の食卓でも活用できる食材です。

ここではおすすめの楽しみ方を3つご案内いたします。

①おせち以外の料理に使う

ちょろぎはおせち専用の食材と思われがちですが、実際にはさまざまな料理に使うことができます。

例えばサラダに加えると、シャキシャキした食感がアクセントになります。

酸味が効いているので、さっぱりとした味わいをプラスできるのも魅力です。

また、酢の物や和え物の具材としても相性が良く、ちょっとした副菜として活用するのにぴったりです。

和食だけでなく、洋風のマリネやピクルスに混ぜても違和感なく楽しめます。

見た目の赤色が料理全体を華やかにしてくれるのも嬉しいポイントです。

おせち以外の場面でもちょろぎらしさを感じられるアレンジを試してみるのも良いでしょう。

②漬物や薬味として楽しむ

ちょろぎは漬物として瓶詰めや真空パックで販売されていることが多く、日常的に食卓に取り入れることも可能です。

ご飯のお供として少量添えるだけで、酸味のある味わいが口の中をさっぱりさせてくれます。

油もののおかずと合わせると、後味が軽やかになって食欲も進みます。

また、細かく刻んで薬味のように使うのもおすすめです。

冷奴やそうめん、ちらし寿司などに少し加えると、色合いと風味の両方で食卓を引き立てます。

ちょろぎは保存性が高いので、冷蔵庫に常備しておくと便利な一品になります。

少し味を変えたい、もう一品欲しいというときに役立つ万能な食材といえるでしょう。

③健康食品として日常に取り入れる

ちょろぎは健康面での効能も注目されていますので、日常的に少しずつ取り入れるのも良い方法です。

豊富なオリゴ糖による腸内環境の改善や、抗酸化作用による老化防止など、健康維持に役立つといわれています。

特に高齢の方には認知症予防の観点からもおすすめされており、普段の食事に少量ずつ取り入れることで、無理なく続けられる健康習慣になります。

そのまま漬物として食べるのはもちろん、刻んでヨーグルトに混ぜると乳酸菌との相乗効果も期待できます。

まとめ|おせちのくるくる赤いやつはちょろぎ

この記事では、おせちのくるくる赤いやつ「ちょろぎ」の正体や意味、効能、入手方法についてご紹介しました。

- ちょろぎはシソ科の植物の根で、梅酢で赤く染められる

- 名前や形に「長寿」や「末永い幸せ」を願う意味がある

- 黒豆と合わせて「長く元気に働ける」縁起を込めている

- 認知症予防や腸内環境改善など、健康に嬉しい効能がある

- スーパーや通販、直売所などで入手できる

ちょろぎは飾りではなく、しっかりと意味や効能を持った縁起物です。

新しい一年を健康に過ごせるようにと願いを込めて、ぜひおせちで味わってみてくださいね。